建学の精神

時代に即応した

堅実にして有為な人間の育成

学園は古く1907年(明治40年)に創始者満田ユイが鹿児島市平之町に「女子手芸伝習所」を開いたのが起こりである。建学の精神は「時代に即応した堅実にして実際に役立つ婦人の育成」と定められ、その後、時代と社会状況の変化に対応して、1987年(昭和62年)、「時代に即応した堅実にして有為な人間の育成」と改められて現在に至っている。長い歴史を持つ女子教育の府が、この時から、男女を問わずすべての人に門戸を開き、広く人材の養成をめざす学園へと、その立脚基盤を拡大したのである。

- 「時代に即応した」とは、情勢の変化に対応して、合理的で効果的、かつ弾力的な運用を図るべきことを意味する。

- 「堅実にして」とは、人間としての教養・徳をつけること、つまり人間としての豊かさを意味していると解釈する(満田ユイの思想には、育った環境からくる武家の精神と神道の精神が流れていたと思われる)。

- 「有為な人間」とは、豊かな人間性の上に、健康な体、強い意思、想像力と企画力、集団への適応と貢献能力、科学や情報に対する理解と技術、国際人としての教養等を身につけ、国家・社会の発展に寄与しうる人間、即ち「実用」と「教養」を実現できる総合力を身につけた人間を指すものである。

志學館学園100年史

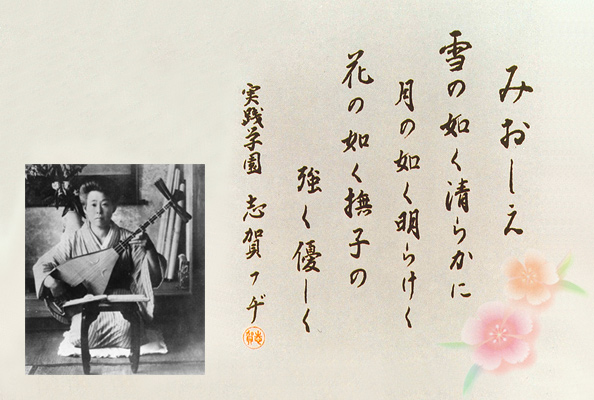

みおしえ

学園の創設者満田ユイは、「建学の精神」を具体的に実践する時の心構えとして親しみやすく理解するようにと、中国の詩人、白居易の詩に用いられた「雪、月、花」になぞらえて、「みおしえ」を定め、白居易の詩の根底にある「人間愛」を含んだ上で、雪は「清浄と貞節」を、月は「聡明な明るさと静寂」を、花は「大和撫子を現し、日本女性の美徳とやさしさと芯の強さを現すもの」として説明している。

しかし、1987年「建学の精神」の改訂を機に、今ではその女性的な文体表現にかかわらず「清く、明るく、強く、優しく」というその内容が人間としての在り方、人の美しい生き方を表すものとして脈々と学園に継承されている。

つまり、「雪、月、花」は「建学の精神」を具体的に実践するときの心根を象徴するものとして、学園章・校章・学園旗及び校旗となっている。

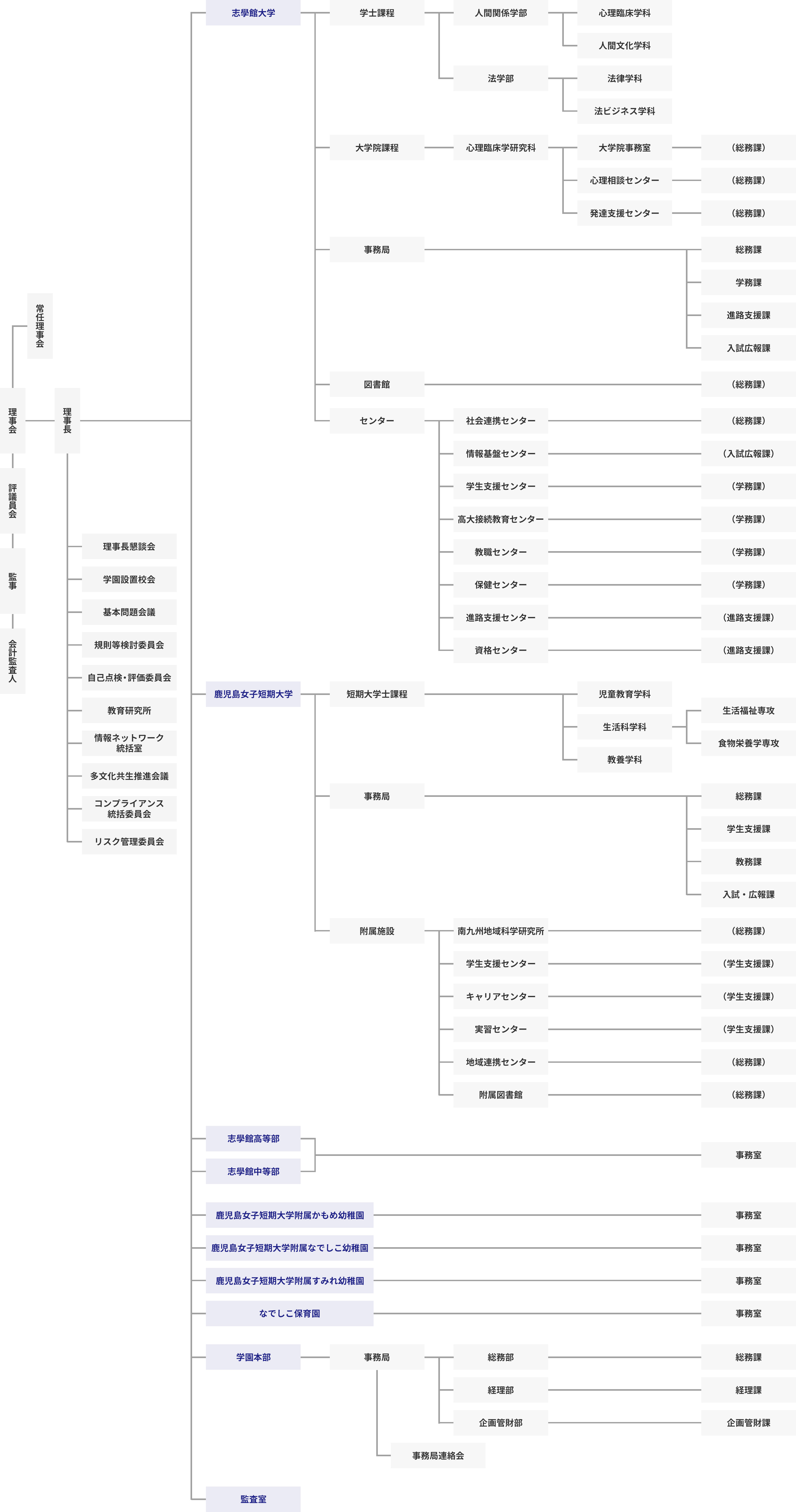

学園組織図

学園歌

作詞 春山 要子

作曲 田中 義人

一

丘の上花の影やさし

みどりも深き南に

清き流れぞ覚世の

鐘神韻のひびきあり

けだかき伝統承け継ぎて

生きんかな朋友

われらが学園常永久に

二

月海上に浮かんでは

叡智を秘めし光あり

み母の教え深くして

文化のたぎつ瀬音高し

不滅の真理仰ぎつゝ

生きんかな朋友

われらが学園常永久に

学園歌 [ Windows Media Playerで再生 ]